Aquí conocerás las últimas noticias y tendencias en derecho laboral, bienestar, compensación y más temas que hacen parte de la gestión humana.

¿Qué es la culpa patronal y por qué debería importarle a las empresas?

La culpa patronal está definida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que cuando exista una culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, este estará obligado a pagar una indemnización total y ordinaria de perjuicios. A dicha indemnización se le descontarán las prestaciones económicas reconocidas por el sistema de seguridad social.

Es decir, cuando el empleador incurre en una falta que genera o contribuye a un daño laboral, su responsabilidad puede ir más allá del cumplimiento formal de afiliaciones al sistema de salud, riesgos laborales o pensiones. El trabajador podría demandar una compensación adicional, siempre y cuando demuestre que existió culpa por parte del empleador.

Elementos clave de la culpa patronal

Para entender bien esta figura, es importante desglosar sus componentes:

1. Existencia de culpa

A diferencia del dolo, que implica intención, la culpa no requiere que el empleador haya querido causar el daño, sino que basta con que haya actuado con negligencia, descuido o falta de diligencia.

Según la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la culpa exigida en estos casos es la culpa leve, definida en el artículo 63 del Código Civil como "la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios".

2. Culpa comprobada

No basta con que haya ocurrido un accidente o una enfermedad laboral. Debe probarse que el empleador tuvo responsabilidad en el hecho. La carga de la prueba recae sobre el trabajador que hace la reclamación, aunque el empleador puede presentar evidencia de que actuó con diligencia y cumplió con sus obligaciones legales.

3. El deber legal del empleador

El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el empleador debe proporcionar a sus trabajadores los elementos necesarios, materiales y espacios adecuados para el desarrollo de sus labores. A su vez, el artículo 348 señala que los empleadores deben suministrar locales y equipos que garanticen la seguridad y salud de sus trabajadores.

Cuando no se cumplen estos deberes, o se hace de forma inadecuada, el empleador puede ser considerado responsable por los daños sufridos por sus empleados.

¿Qué daños cubre la indemnización?

La indemnización por culpa patronal es total y ordinaria, lo que significa que va más allá de las prestaciones económicas reconocidas por el sistema de riesgos laborales. Puede incluir daños morales, materiales, físicos, psicológicos e incluso el lucro cesante, dependiendo del caso y de la magnitud de la afectación al trabajador.

Recomendaciones para las empresas

Un error común es pensar que basta con cumplir con las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Si bien este es un requisito indispensable, no exime al empleador de su obligación de implementar un sistema efectivo de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

¿Qué puede hacer una empresa para prevenir el riesgo de una demanda por culpa patronal?

Fortalecer el SG-SST con políticas claras, medidas preventivas, formación constante y seguimiento riguroso a los riesgos laborales.

Capacitar a los líderes de área sobre sus responsabilidades frente a la seguridad laboral.

Documentar acciones preventivas, inspecciones periódicas, reportes de incidentes y correctivos adoptados.

Promover una cultura de autocuidado y reporte temprano de condiciones inseguras o síntomas laborales.

La figura de la culpa patronal refleja la importancia del compromiso real y efectivo del empleador con la protección de sus trabajadores. Más allá de lo legal, se trata de garantizar condiciones dignas y seguras que eviten lesiones, enfermedades o incluso la muerte de quienes hacen parte de la organización.

Ignorar esta figura no solo expone a las empresas a litigios costosos, sino que compromete su reputación y sostenibilidad. Por eso, prevenir es siempre más rentable que reparar.

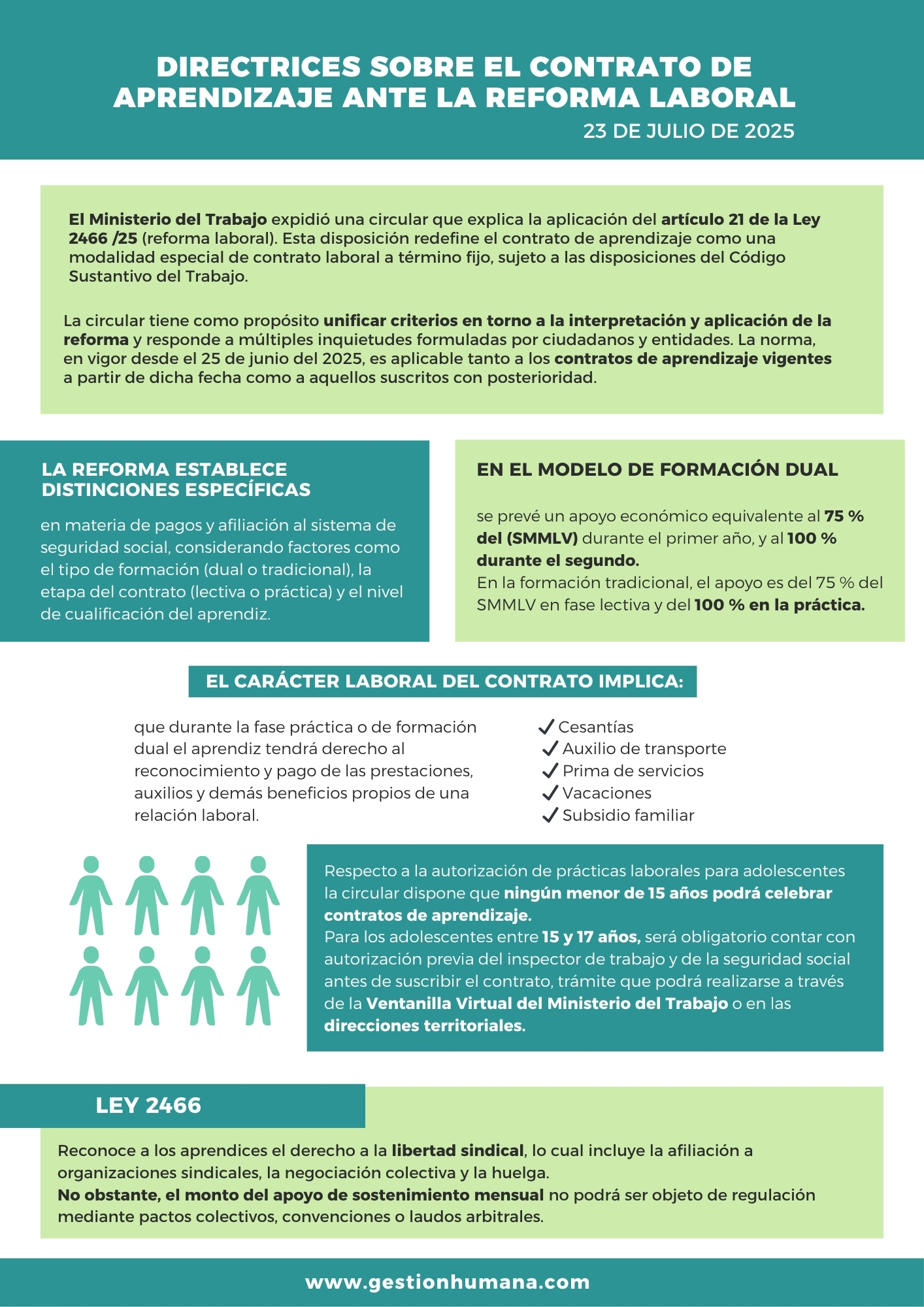

INFOGRÁFIA: Directrices sobre el contrato de aprendizaje ante la reforma laboral

El Ministerio del Trabajo expidió una circular que explica la aplicación del artículo 21 de la Ley 2466 /25 (reforma laboral). Esta disposición redefine el contrato de aprendizaje como una modalidad especial de contrato laboral a término fijo, sujeto a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

La circular tiene como propósito unificar criterios en torno a la interpretación y aplicación de la reforma y responde a múltiples inquietudes formuladas por ciudadanos y entidades. La norma, en vigor desde el 25 de junio del 2025, es aplicable tanto a los contratos de aprendizaje vigentes a partir de dicha fecha como a aquellos suscritos con posterioridad. (Lea: Aprendices del Sena recibirán salario mínimo completo)

La reforma establece distinciones específicas en materia de pagos y afiliación al sistema de seguridad social, considerando factores como el tipo de formación (dual o tradicional), la etapa del contrato (lectiva o práctica) y el nivel de cualificación del aprendiz. En el modelo de formación dual se prevé un apoyo económico equivalente al 75 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) durante el primer ao, y al 100 % durante el segundo. En la formación tradicional, el apoyo es del 75 % del SMMLV en la fase lectiva y del 100 % en la práctica. Cabe resaltar que los estudiantes universitarios recibirán como mínimo el 100 % del SMMLV, sin importar la modalidad.

El carácter laboral del contrato implica que durante la fase práctica o de formación dual el aprendiz tendrá derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, auxilios y demás beneficios propios de una relación laboral. Estos incluyen el apoyo de sostenimiento con calidad de salario, trabajo suplementario (horas extras, trabajo nocturno y en días de descanso obligatorio, en casos excepcionales), dotación, auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y subsidio familiar. La duración del contrato no podrá exceder los tres años y solo se admiten prórrogas dentro de ese límite y conforme a la duración establecida en los programas de formación. Asimismo, se prohíbe celebrar un nuevo contrato de aprendizaje con la misma o con otra empresa una vez concluido el anterior, y se restringe la vinculación de aprendices que hayan tenido o mantengan una relación laboral con la empresa contratante.

Respecto a la autorización de prácticas laborales para adolescentes, la circular dispone que ningún menor de 15 años podrá celebrar contratos de aprendizaje. Para los adolescentes entre 15 y 17 años, será obligatorio contar con autorización previa del inspector de trabajo y de la seguridad social antes de suscribir el contrato, trámite que podrá realizarse a través de la Ventanilla Virtual del Ministerio del Trabajo o en las direcciones territoriales.

Además, la Ley 2466 reconoce a los aprendices el derecho a la libertad sindical, lo cual incluye la afiliación a organizaciones sindicales, la negociación colectiva y la huelga. No obstante, el monto del apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser objeto de regulación mediante pactos colectivos, convenciones o laudos arbitrales.

¿Qué tanto cambiaron las reglas laborales para empleados domésticos?

Uno de los sectores que más cambios laborales ha tenido en los últimos años, vía jurisprudencia y vía normativa, es el trabajo doméstico.

La reciente reforma laboral (L. 2466/25) previó varias disposiciones y obligaciones para empleadores y garantías en materia laboral y de seguridad laboral para trabajadores domésticos.

No se pierda este video y síganos en las principales plataformas de multimedia.

Los cambios en materia de teletrabajo

La Ley 1221 del 2008 reguló el teletrabajo en Colombia. No obstante, solo a partir de la pandemia del covid-19 esta figura laboral encontró un verdadero desarrollo, especialmente, con ocasión de las circunstancias anómalas.

¿La Ley 2466 de 2025 incorporó cambios al trabajo en casa o al trabajo híbrido? María Claudia Escandón, abogada de Escandón Abogados, explica las principales modificaciones que incorporó la nueva norma.

No se pierda esta videocolumna y síganos en las principales plataformas de multimedia.

Contrato a término indefinido: una reforma gramatical, no estructural

Germán Eduardo Ramírez Reyes Abogado y magíster en Derecho de la Universidad de La Sabana Correo electrónico: eduardoramirez5@yahoo.com

Desde la promulgación de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, se ha hablado con insistencia sobre los cambios que esta norma introduce en el régimen laboral colombiano. Uno de los aspectos destacados ha sido la redefinición del contrato a término indefinido. Sin embargo, tras un análisis riguroso, se puede afirmar que la esencia de este tipo de vínculo laboral permanece intacta, y que los cambios introducidos corresponden más a ajustes formales que a transformaciones sustanciales. No obstante, sí existe una variación de fondo en lo relacionado con las herramientas de que disponía el empleador para exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del trabajador, en especial frente a la renuncia sin previo aviso.

La Ley 2466 de 2025 aborda la definición del contrato a término indefinido desde una nueva perspectiva gramatical y sistemática. El nuevo texto pone énfasis en el titular del derecho y establece, de manera más directa y explícita, la presunción de contrato a término indefinido en todos aquellos casos donde no se haya pactado expresamente una modalidad distinta.

Anteriormente, el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo ya contenía una presunción legal en el mismo sentido, partiendo de la exclusión de las otras formas contractuales (a término fijo, por obra o labor, etc.). Sin embargo, la nueva redacción no se limita a una deducción por descarte, sino que afirma de manera inmediata y directa que, ante la falta de estipulación clara, el contrato se entenderá como indefinido.

Desde esta óptica, se puede sostener que el efecto jurídico es el mismo: garantizar la estabilidad laboral como regla general. No obstante, es importante destacar que la nueva redacción fortalece la necesidad de formalidad y precisión al momento de pactar contratos de otra naturaleza, lo cual puede tener implicaciones prácticas relevantes. Esta exigencia refuerza la protección al trabajador y dificulta aún más para el empleador la estructuración de vínculos laborales distintos al indefinido sin la debida sustentación formal y material.

Respecto de la vigencia del contrato, su subsistencia de la causa y materia de trabajo, la Ley 2466 mantiene la disposición de que el contrato de trabajo conservará su vigencia mientras persistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Esta norma, que ha sido constante en la legislación laboral colombiana, ratifica la naturaleza continuada del vínculo jurídico entre empleador y trabajador, y mantiene los mismos efectos y consecuencias en cuanto a la vigencia del contrato.

Esto significa que, en términos generales, la estructura fundamental del contrato a término indefinido no se ha modificado. Se continúa reconociendo la continuidad del vínculo mientras se mantengan las condiciones esenciales que lo originaron. El verdadero cambio se da en la pérdida de herramientas del empleador ante la renuncia sin preaviso; donde sí se advierte un cambio significativo y no es en la configuración del contrato, sino en las consecuencias legales de la renuncia del trabajador sin el preaviso pactado.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 2466, el marco legal contemplaba que el trabajador debía comunicar su renuncia con una anticipación no menor a 30 días, con el fin de permitir al empleador buscar un reemplazo idóneo. En caso de que el trabajador no cumpliera con este preaviso, el empleador tenía la facultad de invocar lo dispuesto en el artículo 8º, numeral 7º, del Decreto 2351 de 1965. Esta norma autorizaba al empleador a realizar un depósito ante el juez laboral y esperar su pronunciamiento respecto de las sumas adeudadas al trabajador.

Dicho mecanismo funcionaba como una medida correctiva o una forma moderada de presión para incentivar el cumplimiento del preaviso por parte del trabajador. Sin embargo, en la práctica, esta disposición se encontraba en desuso y su aplicación era inexistente por diferentes razones e interpretaciones.

Con la entrada en vigor de la Ley 2466, aunque se mantiene la referencia a la necesidad del preaviso por parte del trabajador, el nuevo texto elimina de forma expresa cualquier posibilidad de exigir su cumplimiento por vía judicial o administrativa. En otras palabras, el incumplimiento del preaviso ya no puede generar consecuencias legales para el trabajador, incluso cuando la salida intempestiva sea atribuible a una causa imputable al empleador. Sin embargo, incluso esta excepción resulta ambigua, ya que la misma norma advierte que, en ningún caso, podrá sancionarse la falta de aviso previo.

En consecuencia, el empleador ha perdido una de las pocas herramientas legales con las que contaba para gestionar la salida intempestiva de sus trabajadores. Esta situación ha generado preocupación, especialmente en sectores donde la continuidad operativa depende de una transición ordenada de personal. La norma, aunque bienintencionada al proteger la autonomía del trabajador, limita la capacidad de planificación y respuesta del empleador, y puede dejar vacíos importantes en la organización del trabajo.

El análisis de la Ley 2466 de 2025 nos permite concluir que, en lo esencial, la figura del contrato a término indefinido no ha cambiado. La nueva normativa reafirma su presunción como forma general del vínculo laboral, refuerza la claridad que debe tener la formalización de otras modalidades contractuales y mantiene la vigencia del contrato mientras subsistan sus causas.

El cambio de mayor impacto, sin embargo, se da en la práctica de la renuncia del trabajador, específicamente en la imposibilidad de exigirle judicialmente el cumplimiento del preaviso pactado.

Así, podríamos decir que los cambios son más de forma que de fondo, pero con un matiz importante: la eliminación de herramientas correctivas que, aunque poco utilizadas, ofrecían un mínimo de equilibrio en la gestión de las relaciones laborales.

No hay discusión: día de descanso obligatorio puede ser distinto al domingo

Con ocasión a la entrada en vigencia del artículo 14 de la reforma laboral, todos los empleadores y trabajadores quedaron facultados para acordar que el día de descanso obligatorio (lo que antes entendíamos como “día dominical”) sea distinto al domingo. No hay duda ni debate al respecto.

Lo que algunos han intentado, al señalar que la aplicación de esta norma constituye una “trampa”, es mera hojarasca jurídica.

En primer lugar, el parágrafo que introduce la disposición señala con claridad que el día de descanso podrá ser cualquiera de la semana, siempre que haya acuerdo de voluntades entre las partes de la relación laboral (estableciendo así un principio de libertad plena para ambas). Por otra parte, en el mismo artículo, se reformaron los conceptos de “dominicales y festivos”, unificándolos bajo la noción de “día de descanso obligatorio”, lo que causa otros efectos, como el hecho de que se contabilicen los días feriados a efectos de calcular si se trabaja ocasional o habitualmente, mes a mes.

Decir lo contrario es auspiciar un absurdo. De hecho, en Colombia ya estaba permitido modificar el domingo como día de descanso semanal para los contratos de trabajo que acordaban una jornada flexible (L. 2101/21, art. 2º). Y anteriormente, se había autorizado el cambio del domingo por el sábado de manera institucionalizada (L. 789/02, art. 26).

Más aún, múltiples legislaciones laborales del mundo, como la brasileña, en atención a la transformación, dinamización y digitalización de las relaciones del trabajo, coinciden en esta medida. Algunas incluso la han armonizado con protecciones especiales, como la obligación de reponer el descanso cuando un día festivo coincide con el día de descanso semanal (España, sentencia 997/2024). Seguramente, dada la falta de adecuada técnica legislativa de la propuesta de reforma laboral, y la premura en el trámite final para su aprobación, los redactores omitieron contemplar este tipo de escenarios.

De otra parte, el trabajo en domingos no resulta en lo más mínimo inusual para muchos sectores de la economía nacional, como el turístico, hotelero, recreativo, del subsidio familiar, salud e incluso transporte. Esta medida es entonces un hito importante que debe ser celebrado y estratégicamente considerado desde la perspectiva laboral individual y colectiva, en beneficio de todos los actores del mundo del trabajo. Esto, especialmente en un contexto que demanda flexibilidad y adaptación para favorecer la competitividad. Lo anterior es claro desde la perspectiva legal-laboral de firmas como la nuestra.

Cualquier interpretación distinta es errada. Incluso, al estudiar detalladamente los instrumentos internacionales en la materia, como los convenios 13 y 106 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es claro que su única norma imperativa al respecto (constitucionalmente hablando) es la que establece que los empleados tendrán derecho, por regla general, a un periodo de descanso semanal ininterrumpido de 24 horas. El artículo 14 de la reforma no contraviene dicha disposición de la OIT. Todo lo demás son meros criterios auxiliares de interpretación que, de ninguna manera, pueden desatender la ley laboral escrita.

Finalmente, resulta fundamental para todos los empleadores entender que no deben intimidarse por advertencias respecto de esta medida, pues, en ningún evento, las autoridades administrativas pueden sancionar a una empresa que, legítimamente, se encuentra haciendo uso de una facultad expresa y claramente establecida en la ley, acordada además con sus trabajadores.

Para ser precisos: modificar el día de descanso, de mutuo acuerdo, es plenamente legal y válido. Y, en cada caso, debe estudiarse si ello resulta beneficioso y aplicable de cara tanto a los nuevos contratos de trabajo que se suscriban, como a los ya existentes.

Las novedades frente a los trabajadores de plataformas digitales de reparto

La Ley 2466 de 2025 estableció medidas para la formalización laboral de los trabajadores de plataformas digitales de reparto. Por años, se había buscado regular este tema, hasta que, finalmente, se produjo una regulación.

Linda Vargas Ojeda, abogada en Palacio Palacio & Asociados, explica los pormenores que prevé la reforma laboral frente a esta clase de trabajadores.

No se pierda esta videocolumna y síganos en las principales plataformas de multimedia.

¿La hora de almuerzo hace parte de la jornada laboral?

Con el inicio de la reducción de la jornada laboral a 44 horas semanales (Ley 2101/21), que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y pasó de 48 a 42 horas semanales, de forma progresiva hasta el 16 de julio del 2026, ha surgido la inquietud entre los trabajadores sobre si en este cálculo se debe contabilizar la hora de almuerzo.

El Ministerio del Trabajo en su doctrina ha hecho aclaraciones importantes sobre este aspecto. Por ejemplo, citó el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que las horas laborales durante cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada.

Empecemos por aclarar que el tiempo para descansar y alimentarse no hace referencia a que el almuerzo se deba tomar obligatoriamente en las instalaciones de la empresa. Así, la hora del almuerzo no hace parte de la jornada laboral, por lo que no se trata de un descanso remunerado. Un descanso hace parte de la jornada laboral cuando no se descuenta de ella, como es el caso de un receso para que el trabajador tome un refrigerio.

La excepción a esta regla sería en aquellos eventos en que el trabajador debe almorzar y al mismo tiempo debe continuar laborando, caso en el cual el tiempo del almuerzo sí hace parte de la jornada de trabajo y no puede ser descontado por el empleador.

La cartera ha sido enfática en que aumentar o disminuir el tiempo de descanso para acogerse a la reducción de la jornada laboral podría ir en contra de los derechos del trabajador y generar una eventual sanción administrativa.

Acá vale mencionar otra doctrina en la que se afirma que no es posible aumentar la hora de almuerzo para dar cumplimiento a la disminución de la jornada máxima legal vigente, pues el objetivo de la Ley 2101 es mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El documento, que puede descargar al final de esta noticia, es enfático al afirmar que los empleadores no pueden perder de vista en sus decisiones para la implementación de la reducción de la jornada laboral que lo que se busca es que los trabajadores cuenten con más tiempo libre, es decir, fuera de su lugar de trabajo, para disfrutar con sus familias, educarse, descansar o acceder a recreación.

El descanso en domingo no ha sido desinstitucionalizado

Con la entrada en vigor de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, se ha suscitado un debate en torno a si dicha normativa desinstitucionalizó el domingo como día de descanso obligatorio en el país. Resulta llamativo que, en el marco de una reforma promovida con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo, se haya introducido una medida que podría ser considerada regresiva.

El problema se origina, principalmente, por lo dispuesto en el artículo 14 de la nueva ley, mediante el cual se modifica el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. En primer lugar, se eliminó el inciso inicial del parágrafo 1º del citado artículo, que establecía: “El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado”. En segundo lugar, se incorporó expresamente que “las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo”. Para la mayoría de expertos en derecho laboral, esta modificación faculta a los empleadores para establecer, como día de descanso obligatorio, cualquier día de la semana. Así, por ejemplo, un empleador podría fijar el lunes como día de descanso, lo que implicaría que, cuando ese día coincida con un festivo, el trabajador perdería el derecho al recargo por trabajo en día de fiesta. En la práctica, esto podría traducirse en la pérdida del recargo correspondiente a aproximadamente diez días festivos al año.

Uno de los principales problemas en la interpretación de las normas laborales en Colombia radica en la falta de integración de enfoques como la teoría y la sociología del trabajo, las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos laborales. Esta omisión conduce a interpretaciones desvinculadas de los principios fundamentales del derecho del trabajo y de la realidad social de las personas trabajadoras. Además, es frecuente observar un desconocimiento –cuando no una resistencia abierta o encubierta– a utilizar los estándares internacionales como criterio hermenéutico, a pesar de que estos forman parte del ordenamiento jurídico colombiano y del bloque de constitucionalidad. Esta forma de interpretación, limitada al tenor literal de las normas internas, empobrece el análisis del derecho laboral y abre la puerta a lecturas regresivas, incompatibles con las buenas prácticas laborales y con los estándares del trabajo decente.

Convenios y su ratificación

Colombia ha ratificado los convenios 14, sobre el descanso semanal (industria), de 1921, y 106, sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), de 1957, mediante las leyes 129 de 1931 y 23 de 1967, respectivamente. Los artículos 2º del Convenio 14 y 6º del Convenio 106 establecen el principio general del derecho al descanso semanal de 24 horas consecutivas. Además, estos preceptos consagran un principio fundamental para la interpretación y validez del derecho interno: el principio de uniformidad.

De acuerdo con este principio, las empresas o establecimientos deben procurar, siempre que sea posible, que el descanso semanal se otorgue de forma simultánea a todo el personal, en el día de la semana consagrado al descanso por la tradición o las costumbres del país o la región (art. 2.2 y 2.3 del Convenio 14; art. 6.2 y 6.3 del Convenio 106). Incluso, el artículo 6.4 del Convenio 106 va más allá, al disponer que en la concesión del descanso semanal deben respetarse las tradiciones y costumbres de las minorías religiosas. Este aspecto resulta especialmente relevante para ciertos trabajadores que profesan religiones minoritarias en Colombia, cuyas creencias imponen, con carácter imperativo, un día específico de descanso, como sucede con el sábado para las personas judías (Shabat) o para los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), en su estudio general sobre los instrumentos relativos al tiempo de trabajo, titulado “Garantizar un tiempo de trabajo decente para el futuro” (2018), señaló que el propósito del principio de uniformidad “es permitir que los trabajadores participen en la vida de la comunidad y en las formas especiales de recreación que tienen lugar en días determinados” (párr. 202).

El día de descanso semanal, conforme a las tradiciones y costumbres, resulta esencial para que las personas trabajadoras disfruten colectivamente de su tiempo libre, participen en diversas actividades recreativas que suelen realizarse en días específicos y aprovechen plenamente la vida social y familiar. No se trata únicamente de un beneficio individual, sino de una práctica social que fortalece los vínculos comunitarios y promueve el bienestar colectivo.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas –órgano encargado de interpretar con autoridad el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– señaló en su Observación General 23 (2016), relativa al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que el derecho humano al descanso, consagrado en el artículo 7º, literal d), del Pacto, implica que el descanso semanal debe “acomodarse a las costumbres y tradiciones del país y de los trabajadores en cuestión y concederse simultáneamente a todo el personal de la empresa o el lugar de trabajo”.

En Colombia, no cabe duda de que el domingo constituye, por tradición y costumbre, el día de descanso. Esta identificación se encuentra arraigada en la tradición religiosa y cultural cristiana del país, la cual ha consagrado el domingo como jornada de retiro del trabajo y dedicación a actividades espirituales, familiares y recreativas. Incluso en contextos laicos, esta práctica ha permeado la vida social. Su carácter consuetudinario se refleja en múltiples aspectos de la organización nacional: en el sistema electoral, las elecciones se celebran los domingos; en el ámbito comercial, industrial o en la prestación de servicios, existen restricciones especiales para ese día; en el plano cultural, muchas actividades colectivas están organizadas en torno al descanso dominical, y en el funcionamiento del aparato estatal, el domingo es considerado día no hábil, y la mayoría de oficinas públicas y despachos judiciales permanecen cerrados.

Pues bien, conforme a los estándares internacionales aplicables, se establece con claridad que, siempre que sea posible, el día de descanso obligatorio debe concederse de manera simultánea a la totalidad de las personas trabajadoras de la empresa o establecimiento, y debe coincidir con el día tradicionalmente consagrado al descanso, de acuerdo con las costumbres del país o de la región. En el caso colombiano, ese día corresponde, por regla general, al domingo, sin perjuicio de que deba respetarse el derecho de quienes, por motivos religiosos, requieran descansar en un día distinto.

Por su parte, la asignación del descanso semanal en un día distinto al tradicional solo resulta admisible cuando exista una justificación objetiva, ya sea por circunstancias económicas o humanitarias especiales (art. 4º del Convenio 14 de la OIT), por la naturaleza del proceso productivo –como en industrias que manipulan productos perecederos o cuya interrupción genera pérdidas–, por la naturaleza del trabajo –como ocurre con jueces penales, personal médico o conductores– o por la índole del servicio prestado, en especial aquellos que operan cuando la mayoría de la población no labora (teatros, centros de entretenimiento, hoteles, restaurantes), o que resultan esenciales para la comunidad (salud, energía, transporte). También es admisible cuando el número de personas atendidas o el volumen de trabajadores impide organizar un descanso colectivo (art. 7º del Convenio 106). En este marco, CEACR ha reconocido que pueden establecerse regímenes especiales de descanso semanal cuando concurran factores como el interés público, los procesos continuos, la dinámica del comercio, las condiciones estacionales o locales, la distancia geográfica o la organización del trabajo por turnos[1].

En el ámbito del derecho internacional, rige el principio según el cual la legislación interna debe ser interpretada de forma compatible con las obligaciones adquiridas mediante tratados internacionales[2]. En concordancia, la Corte Constitucional ha señalado que toda norma jurídica debe ser interpretada conforme a la Constitución (Sentencia C-273 de 1999), lo que incluye los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Entre estos se encuentra el derecho al descanso semanal, consagrado como derecho humano en instrumentos ratificados por Colombia, cuya interpretación debe respetar los estándares internacionales vigentes.

Pago de recargos

En ese sentido, la autorización contenida en la Ley 2466 de 2025 para que las partes convengan por escrito que el día de descanso sea distinto del domingo no puede utilizarse como una trampa jurídica, destinada a evitar, sin justificación legítima, el pago del recargo por trabajo en días festivos. Por el contrario, la posibilidad de establecer un día de descanso diferente al domingo debe estar debidamente justificada con base en los factores objetivos establecidos en los convenios internacionales del trabajo anteriormente referidos. La inspección del trabajo debe cumplir su función de vigilancia y control para impedir prácticas contrarias a los tratados internacionales ratificados por Colombia y sancionar de manera ejemplar a quienes las implementen.

Por último, conviene cerrar con una reflexión fundamental: el día de descanso semanal conforme a las tradiciones y costumbres no solo constituye un derecho reconocido por los estándares internacionales del trabajo, sino que además favorece un descanso más efectivo y reparador, al permitir que las personas trabajadoras se desconecten en armonía con su entorno familiar, social y cultural. Alterar ese día sin una justificación técnica o funcional válida, con el único propósito de reducir costos mediante la supresión de recargos por trabajo en festivos, no solo vulnera el espíritu del derecho al descanso, sino que constituye una decisión desacertada desde el punto de vista laboral.

Este tipo de medidas, lejos de generar eficiencia, pueden deteriorar el clima organizacional, afectar la salud y el bienestar de la fuerza laboral, e incluso impactar negativamente la productividad y los ingresos del propio empleador. Las buenas prácticas laborales no se construyen a partir de un ahorro mal entendido, sino desde el respeto por los derechos y la comprensión de que unas condiciones dignas de trabajo también constituyen una inversión en sostenibilidad empresarial.

La jornada flexible para trabajadores con responsabilidades familiares del cuidado

Los artículos 46 y 47 de la Ley 2466 de 2025 regularon la jornada flexible para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares del cuidado y para personas cuidadoras de personas con discapacidad.

Francisco Buriticá Ruiz, socio de Godoy Córdoba, comenta en este video los cambios estipulados en la reforma laboral relacionados con esta figura.

No se pierda esta videocolumna y síganos en las principales plataformas de multimedia.

Paginación

- Página anterior

- Página 4

- Siguiente página