Aquí conocerás las últimas noticias y tendencias en derecho laboral, bienestar, compensación y más temas que hacen parte de la gestión humana.

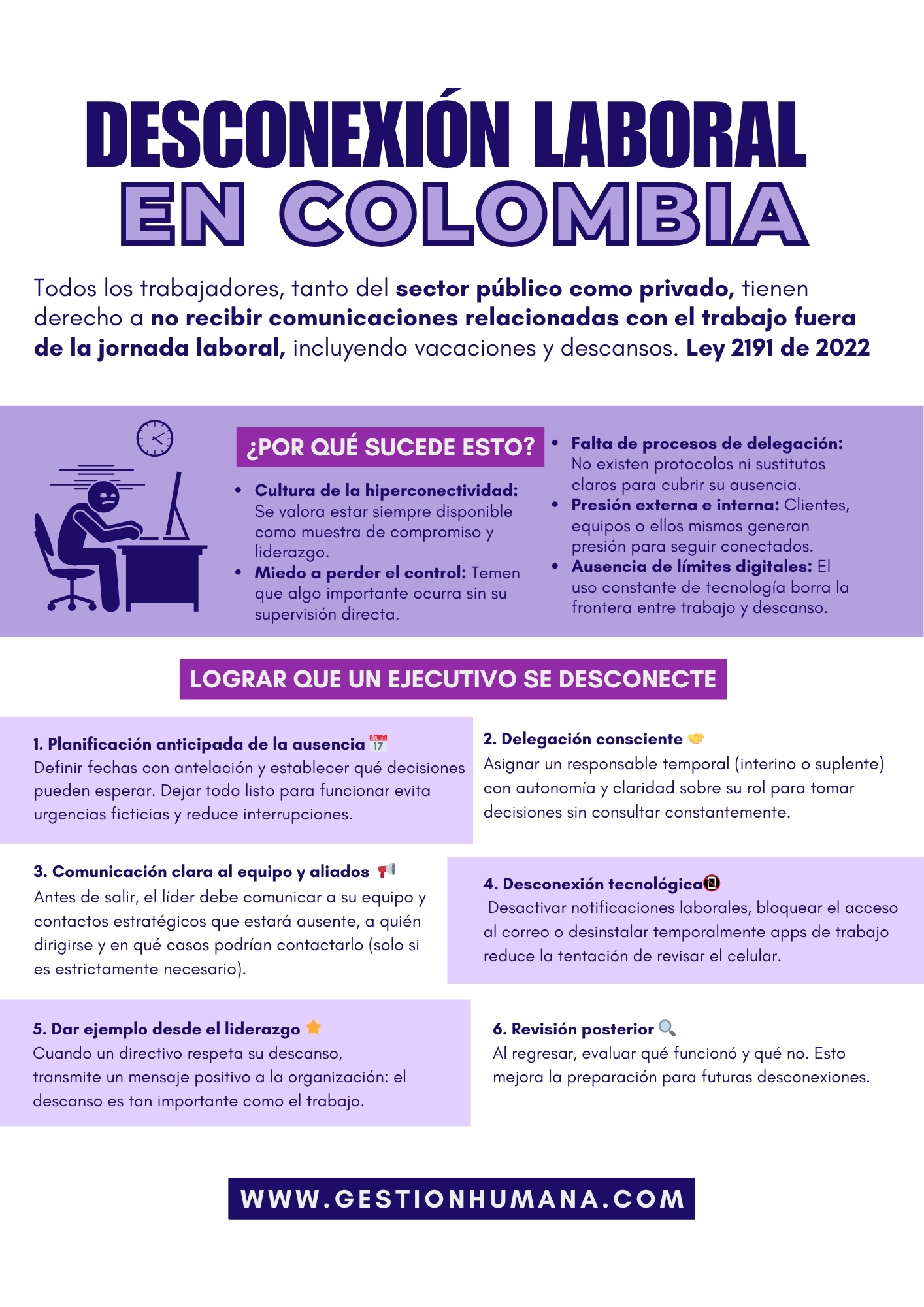

INFOGRAFÍA: El reto de “desconectar” para directivos: un descanso que no siempre se cumple

Desde el 6 de enero de 2022, la Ley 2191 de 2022 regula el derecho a la desconexión laboral en Colombia. Establece que todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, tienen derecho a no recibir comunicaciones relacionadas con su trabajo fuera de la jornada laboral, incluyendo vacaciones y descansos.

La ley obliga a todas las empresas y entidades a crear una política interna de desconexión, que debe incluir:

-

Mecanismos y lineamientos sobre el uso de tecnologías.

-

Procedimientos claros para quejas o denuncias, incluso anónimas.

-

Procesos de resolución, verificación y cese de conductas que vulneren este derecho.

La Sentencia C‑331 de 2023: protección para todos

Inicialmente se excluía a los trabajadores de dirección, confianza y manejo, pero mediante la Sentencia C‑331 de 2023, la Corte Constitucional reafirmó que este derecho es también válido para ellos, con criterios de necesidad y proporcionalidad, según la naturaleza de cada función.

Esto significa que incluso los ejecutivos deben disfrutar de un descanso real, y cualquier contacto laboral fuera del horario debe ser razonable y justificado.

Aunque el marco legal colombiano respalda el derecho a la desconexión laboral incluso para altos cargos, en la práctica muchos ejecutivos no logran desconectarse del todo durante sus vacaciones. Esto no solo afecta su bienestar, sino también su capacidad de liderazgo a largo plazo. ¿Por qué sucede esto?

1. Cultura de la hiperconectividad

Muchos líderes han construido su carrera sobre la base de estar siempre disponibles. Esto crea una cultura donde estar "siempre al tanto" es sinónimo de compromiso y liderazgo, aunque implique sacrificar el descanso personal.

2. Miedo a perder el control

Los ejecutivos suelen tener grandes responsabilidades y temen que algo importante se descontrole si no están presentes. Esto genera una resistencia interna a delegar y confiar plenamente en sus equipos.

3. Falta de procesos de delegación

En muchos casos, no existen protocolos claros sobre qué hacer cuando un directivo se ausenta. La falta de sustitutos preparados o de planes de contingencia hace que el líder sienta que debe seguir disponible incluso durante sus vacaciones.

4. Presión externa e interna

Los stakeholders, clientes y miembros del equipo siguen buscando respuestas, lo que pone al ejecutivo en una situación incómoda. A su vez, el mismo ejecutivo puede experimentar culpa por “desconectarse”, sintiendo que debe responder o estar atento incluso sin obligación formal.

5. Ausencia de límites digitales

La constante conectividad (correo en el celular, chats de trabajo, reuniones virtuales) borra la línea entre el tiempo laboral y personal, dificultando aún más una desconexión efectiva.

¿Qué se puede hacer para que los ejecutivos realmente se desconecten?

Lograr que un directivo se desconecte en vacaciones no solo es posible, sino necesario. Aquí algunas estrategias efectivas:

1. Planificación anticipada de la ausencia

Definir fechas con antelación, establecer qué decisiones pueden esperar y dejar un protocolo claro de actuación ayuda a evitar urgencias ficticias. Dejar todo “listo para funcionar” reduce la ansiedad y el riesgo de interrupciones.

2. Delegación consciente

Asignar un responsable temporal (interino o suplente) con autonomía y claridad sobre su rol durante la ausencia del ejecutivo es clave. Esta persona debe estar empoderada para tomar decisiones sin tener que consultar constantemente.

3. Comunicación clara al equipo y aliados

Antes de salir, el líder debe comunicar a su equipo interno y a contactos estratégicos que estará ausente, indicando a quién deben dirigirse en su lugar y en qué casos podrían contactarlo (si es estrictamente necesario).

4. Desconexión tecnológica

Una medida eficaz es desactivar notificaciones laborales del celular, bloquear el acceso al correo o incluso desinstalar temporalmente las apps de trabajo. Esto reduce las tentaciones de revisar el teléfono “por si acaso”.

5. Dar ejemplo desde el liderazgo

Cuando un ejecutivo se desconecta y respeta su descanso, manda un mensaje poderoso a toda la organización: el descanso es tan importante como el trabajo. Esta coherencia promueve una cultura saludable y sostenible.

6. Revisión posterior

Al regresar, es útil hacer un análisis breve sobre lo que funcionó durante la ausencia. ¿Qué se delegó correctamente? ¿Dónde hubo fallas? ¿Qué se puede ajustar para la próxima vez? Esto fortalece la confianza y mejora la preparación futura.

Del canal al negocio: el eCommerce como unidad de negocio rentable

Alberto Corona, Commerce Director LATAM Keyrus

Julio de 2025. El eCommerce ya no es una opción: es una obligación. Pero eso no significa que la tarea esté completa una vez que se lanza la plataforma. De hecho, es ahí donde apenas comienza el verdadero trabajo. La evolución natural de cualquier canal de venta digital debe ser su integración como una unidad de negocio autónoma, con objetivos, estrategia y estructura propias. No basta con habilitar una herramienta: hay que gestionarla como si se tratara de una nueva sucursal, pero en formato digital.

Cuando el eCommerce se concibe sólo como un proyecto tecnológico o una herramienta de apoyo, su impacto se diluye. El canal digital debe tener roles dedicados en áreas como marketing, TI y ventas, con responsabilidades claras y objetivos alineados. Sin ese enfoque estratégico, las plataformas tienden a quedar relegadas, pierden relevancia y terminan siendo subutilizadas.

Uno de los desafíos clave, especialmente en implementaciones B2B, es la gestión del cambio. Un canal digital puede generar fricciones internas si no se acompaña con ajustes organizacionales. Por ejemplo, si los esquemas de compensación no se rediseñan, el equipo de ventas puede ver el canal como una amenaza. Por eso, es fundamental preparar a la organización, capacitar a los equipos y dejar claro que este canal es un complemento, no un reemplazo.

Cumplir con tiempos y entregables no es lo que define el éxito de un canal de eCommerce. Lo que realmente importa es si cumple su propósito: abrir un nuevo canal de negocio, llegar a más clientes, aumentar las ventas en línea, impulsar el tráfico en tiendas físicas y ofrecer la agilidad necesaria para innovar y atender nuevos modelos comerciales.

Para alcanzar estos resultados, el canal debe evolucionar constantemente. Esto implica mejorar la experiencia, sumar funcionalidades, generar contenido relevante y asegurar la escalabilidad operativa. Aquí es donde el enfoque de composable commerce se vuelve clave.

Esta arquitectura permite construir ecosistemas digitales flexibles, donde cada componente —desde el CMS y el OMS hasta buscadores, pasarelas de pago y canales de atención— funciona de manera independiente. Al operar mediante APIs, es posible integrar o reemplazar módulos sin intervenir toda la plataforma. Esto le da al negocio la capacidad de adaptarse con rapidez y avanzar con menor fricción.

Y para que todo esto funcione, se deben considerar desde el inicio los pilares del éxito: contar con un equipo enfocado en los objetivos del canal como unidad de negocio, y elegir tecnología y arquitectura que acompañen esos objetivos en el corto, mediano y largo plazo.

Las ventajas de este enfoque son claras:

• Desacoplamiento: elimina dependencias críticas y da mayor control al negocio.

• Agilidad: facilita integrar nuevos canales o funcionalidades, como WhatsApp o apps móviles, de forma rápida.

• Escalabilidad: permite crecer en volumen o complejidad sin que el sistema se vuelva una barrera.

Claro, este enfoque también implica mayor complejidad técnica, una inversión inicial más alta y la necesidad de talento especializado. No se trata de cambiar todo de golpe, sino de planear una migración gradual, empezando por las áreas de mayor impacto. Los nuevos desarrollos ya pueden nacer con arquitectura composable, mientras que los sistemas existentes se transforman paso a paso.

En sectores como retail y manufactura, donde la agilidad y la escala son clave, este modelo ya está marcando la diferencia. Las empresas que entienden que el eCommerce no es solo un canal, sino un activo estratégico, están logrando adaptarse más rápido, mantenerse competitivas y consolidarse en el mercado.

El rol de quienes lideramos estas transformaciones es claro: poner al canal digital en el centro de la estrategia de negocio, asegurar que cada decisión tecnológica responda a una necesidad concreta, y construir plataformas listas para el futuro. Porque el eCommerce no es un proyecto más: es una nueva forma de hacer empresa.

__________________________________________________________________

ACERCA DE KEYRUS - es una consultora global con 28 años de experiencia, especializada en soluciones tecnológicas e innovadoras basadas en datos para optimizar la estrategia y experiencia digital de las empresas. Nos enfocamos en cinco áreas clave:

• Automatización e IA: Mejora de la productividad y toma de decisiones con tecnología avanzada.

• Experiencia digital: Creación de soluciones centradas en el usuario para clientes y empleados.

• Datos y análisis: Transformación de datos en valor estratégico.

• Nube y seguridad: Escalabilidad y protección para entornos digitales.

• Transformación empresarial: Innovación para mayor adaptabilidad y competitividad.

Con presencia en más de 28 países y 3.300 empleados, impulsamos la transformación digital a nivel global. Más información en keyrus.com/latam/es y en LinkedIn.

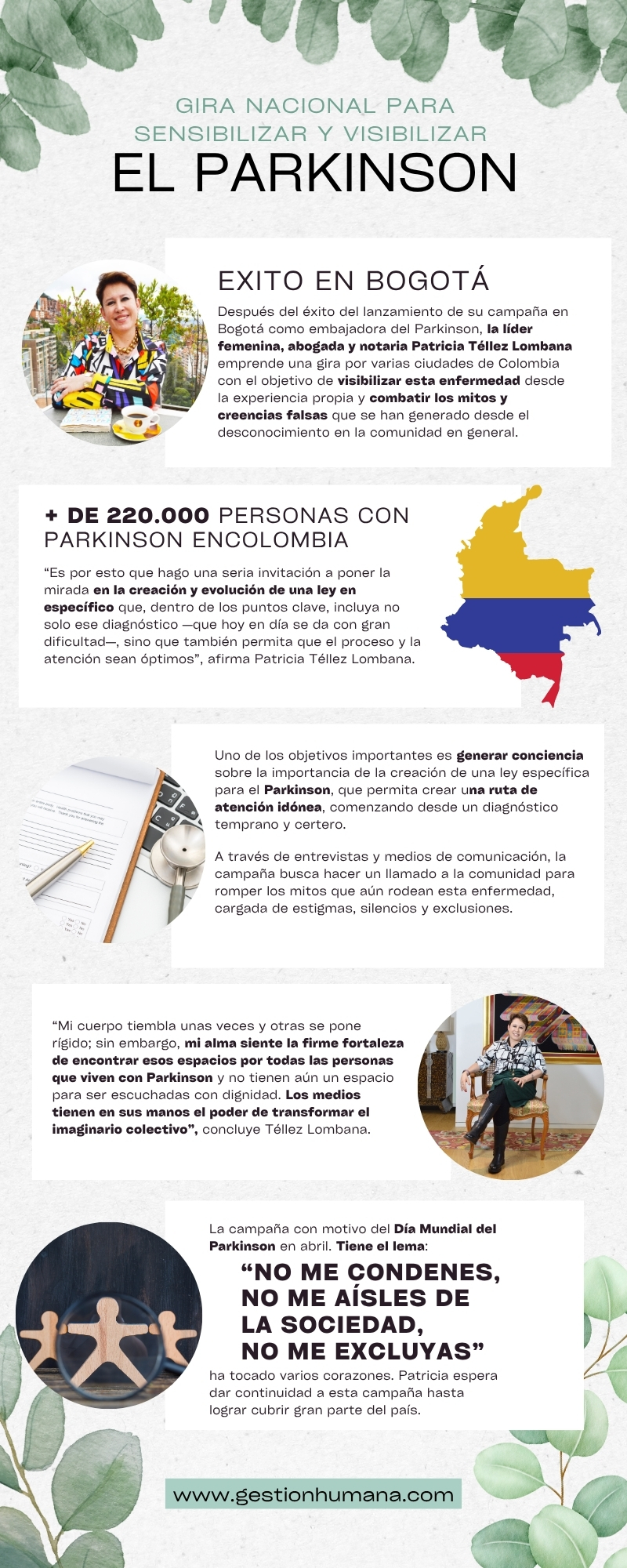

INFOGRÁFIA: Gira nacional para sensibilizar y visibilizar el Parkinson

Para Mayor Información a Prensa: Liliana Lozano Almario Relaciones Públicas Patricia Téllez Lombana

Julio de 2025. Después del éxito del lanzamiento de su campaña en Bogotá como embajadora del Parkinson; la líder femenina, abogada y notaria Patricia Téllez Lombana, emprende una gira por varias ciudades de Colombia con el objetivo de visibilizar esta enfermedad desde la experiencia propia y combatir los mitos y creencias falsas que se han generado desde el desconocimiento en la comunidad en general.

Apoyada en los medios de comunicación, Patricia Téllez Lombana ha iniciado un proceso y tarea ardua por romper mitos, eliminar estigmas y sensibilizar acerca de la importancia de dar visibilidad a esta condición desde lo humano. Desde el 10 de agosto estará en Barranquilla, ciudad que no cuenta con cifras exactas, ni un cálculo de cuántas personas del total de habitantes están en esta condición.

En el contexto nacional se estima que en Colombia hay más de 220.000 personas con la enfermedad, la ausencia de un registro nacional y la falta de estudios regionales o locales acerca de enfermedades neurológicas hace que sea imposible saber dónde están y cuántos son los pacientes.

Otra de las razones para que no existan cifras reales es el diagnóstico tardío y la falta de información, uno de los objetivos importantes es generar conciencia acerca de la importancia de la creación de una ley en específico para el Parkinson que permita crear una ruta sino que, trabaje en comunidad para que los pasos que se den desde el diagnóstico temprano sean acertados.

“Es por esto que hago una seria invitación a poner la mirada en la creación y evolución de una ley en específico que dentro de los puntos clave, incluya no solo ese diagnóstico, que hoy en día se da con gran dificultad, sino que también permita que el proceso y la atención sea óptima, es decir se cree una ruta de atención idónea” afirma Patricia Téllez Lombana embajadora del parkinson.

A través de estas entrevistas la campaña busca hacer un llamado a la comunidad en general para romper los mitos de esta enfermedad aún cargada de estigmas, silencios y exclusiones; “Mi cuerpo tiembla unas veces y otras se pone rígido, sin embargo mi alma siente la firme fortaleza de encontrar esos espacios por todas las personas que viven con Parkinson y no tienen aún un espacio para ser escuchados con dignidad. Los medios tienen en sus manos el poder de transformar el imaginario colectivo”, afirma Téllez Lombana.

Después de Barranquilla, la gira incluirá ciudades como Medellín, Cali, entre otras a definir.

La campaña dió inicio en Bogotá este año con motivo del día mundial del parkinson en abril, desde ese momento el lema “No me condenes, no me aísles de la sociedad, no me excluyas” ha tocado varios corazones. Patricia espera dar continuidad a esta campaña hasta lograr cubrir gran parte del país.

Para mayor información:

www.viveconparkinson.com

¿Cómo evoluciona el contrato de aprendizaje tras la reforma?

Carolina Porras

Socia del Área Laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

Silvia de la Paz

Asociada del Área Laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

Las modificaciones introducidas por la Ley 2466 de 2025 y la Circular 0083 del Ministerio del Trabajo, expedida el 18 de julio de 2025, transformaron de manera sustancial las reglas aplicables a los aprendices, pues el contrato de aprendizaje pasó a considerarse un contrato laboral especial a término fijo, cuya duración no podrá superar los tres años, incluidas las prórrogas. La circular aclara que estas nuevas disposiciones se aplican también a los contratos de aprendizaje iniciados con anterioridad a la promulgación de la ley, sin que los aprendices puedan reclamar derechos laborales por el tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de la ley.

Con esa claridad que da la circular frente a la aplicación en el tiempo de las disposiciones que trae la reforma frente al contrato de aprendizaje, se acaba la incertidumbre que había mantenido a los empresarios en espera para tomar medidas. Podemos empezar ahora sí, a dar aplicación a esos cambios, siendo uno de los más importantes, el cambio relacionado con los aportes a seguridad social.

Las disposiciones respecto a los aportes al Sistema Integral de la Seguridad Social son de los cambios más relevantes que trae consigo la reforma, ampliando la cobertura para los aprendices. En la etapa lectiva, los aprendices deben estar afiliados a salud y riesgos laborales, con cargo exclusivo a la empresa patrocinadora. En la etapa práctica o bajo la modalidad de formación dual, se adiciona la obligación de afiliación al sistema de pensiones. En tal caso, los aportes a seguridad social, tanto para salud, pensión y riesgos laborales se rigen bajo las mismas condiciones que aplican para los trabajadores dependientes, incluyendo la posibilidad de aplicar a exoneraciones del pago de aportes a salud (empleador) y parafiscales (ICBF y Sena), así como contemplando la posibilidad de descontar el porcentaje que le corresponde al aprendiz del apoyo de sostenimiento.

Mientras la planilla PILA se ajusta a este nuevo esquema, la circular dispone que la afiliación y los pagos se efectúen mediante la planilla tipo E: los aprendices en etapa lectiva se registrarán como cotizantes tipo 19 (la clasificación que solía usarse para aprendices en etapa práctica), y los aprendices en etapa práctica o en formación dual se reportarán como cotizantes tipo 1, igual que cualquier trabajador dependiente. Al respecto, ya hemos visto que las entidades han ido generando diferentes lineamientos en la marcha, como lo es la instrucción que emitió el Ministerio de Salud para los Operadores PILA respecto a las formalidades en los cambios de tipo de cotizante para poder efectivamente dar aplicación a los lineamientos del Ministerio del Trabajo.

Así mismo, es importante anotar que, de cara a la afiliación y cobertura respecto a riesgos laborales, la misma debe hacerse de manera inmediata, pues las ARL no otorgan cobertura de manera retroactiva.

La reforma también incrementó el apoyo de sostenimiento. Los aprendices en etapa lectiva ahora reciben el 75 % de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV); para lo que resta de 2025, esto equivale a 1.067.625 pesos. En la etapa práctica y en la formación dual, el apoyo asciende a un SMLMV completo. Además, la laboralización del contrato de aprendizaje implica que los aprendices en etapa práctica y en formación dual tienen derecho al reconocimiento y pago de todas las acreencias correspondientes a un trabajador dependiente: prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación, vacaciones y auxilio de transporte o de conectividad, según el caso. Respecto de la prima del primer semestre de 2025, las “empresas patrocinadoras” deberán pagar los días de junio en que estas disposiciones ya eran aplicables.

Otro aspecto novedoso es el reconocimiento del derecho de asociación, permitiendo que los aprendices participen en convenciones o pactos colectivos. En lo que respecta al procedimiento disciplinario aplicable a los aprendices, la circular establece que estos están sujetos al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, al Reglamento Interno de Trabajo respectivo y a las disposiciones normativas internas que regulen la conducta laboral. Adicionalmente, dispone que el Sena o la institución educativa correspondiente deberá agotar su propio procedimiento disciplinario académico, sin perjuicio de las actuaciones que pueda adelantar la compañía en el marco de sus competencias. Bajo este entendido, las medidas disciplinarias que pudiese adoptar el empleador de cara a un incumplimiento por parte del aprendiz no necesariamente deberán ser replicadas por el Sena o la institución educativa, pues las mismas deberán adecuarse a los lineamientos internos de cada entidad.

Con este panorama, las compañías deben adoptar una postura estratégica y proactiva. En primer lugar, urge revisar y actualizar los reglamentos internos de trabajo para incorporar expresamente las disposiciones relativas a los aprendices y ajustar los procedimientos disciplinarios conforme a la nueva normativa. Asimismo, es indispensable capacitar al personal de talento humano y nómina sobre los lineamientos de afiliaciones, liquidaciones y reportes ante el Sena.

La nueva naturaleza laboral del contrato implica que, si la empresa lo termina de manera unilateral y sin justa causa, deberá pagar la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ello, las compañías deberán ser especialmente diligentes al momento de comunicar la no prórroga del contrato, respetando los plazos de preaviso.

Queda abierta la discusión sobre si estas reformas promueven la formalización del empleo o si, por el contrario, introducen una rigidez normativa que podría desincentivar la contratación de aprendices. Al incorporar elementos propios de un contrato de trabajo, existe el riesgo de desdibujar la esencia formativa del contrato de aprendizaje, un aspecto que impactará con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales carecen de la estructura necesaria para asumir estas obligaciones adicionales. Con todo, las reglas se están dando, y el reto para el sector empresarial consiste en armonizar la dimensión formativa del aprendizaje con la nueva realidad laboral que la Ley 2466 de 2025 ha configurado.

¿Qué es la culpa patronal y por qué debería importarle a las empresas?

La culpa patronal está definida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que cuando exista una culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, este estará obligado a pagar una indemnización total y ordinaria de perjuicios. A dicha indemnización se le descontarán las prestaciones económicas reconocidas por el sistema de seguridad social.

Es decir, cuando el empleador incurre en una falta que genera o contribuye a un daño laboral, su responsabilidad puede ir más allá del cumplimiento formal de afiliaciones al sistema de salud, riesgos laborales o pensiones. El trabajador podría demandar una compensación adicional, siempre y cuando demuestre que existió culpa por parte del empleador.

Elementos clave de la culpa patronal

Para entender bien esta figura, es importante desglosar sus componentes:

1. Existencia de culpa

A diferencia del dolo, que implica intención, la culpa no requiere que el empleador haya querido causar el daño, sino que basta con que haya actuado con negligencia, descuido o falta de diligencia.

Según la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la culpa exigida en estos casos es la culpa leve, definida en el artículo 63 del Código Civil como "la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios".

2. Culpa comprobada

No basta con que haya ocurrido un accidente o una enfermedad laboral. Debe probarse que el empleador tuvo responsabilidad en el hecho. La carga de la prueba recae sobre el trabajador que hace la reclamación, aunque el empleador puede presentar evidencia de que actuó con diligencia y cumplió con sus obligaciones legales.

3. El deber legal del empleador

El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el empleador debe proporcionar a sus trabajadores los elementos necesarios, materiales y espacios adecuados para el desarrollo de sus labores. A su vez, el artículo 348 señala que los empleadores deben suministrar locales y equipos que garanticen la seguridad y salud de sus trabajadores.

Cuando no se cumplen estos deberes, o se hace de forma inadecuada, el empleador puede ser considerado responsable por los daños sufridos por sus empleados.

¿Qué daños cubre la indemnización?

La indemnización por culpa patronal es total y ordinaria, lo que significa que va más allá de las prestaciones económicas reconocidas por el sistema de riesgos laborales. Puede incluir daños morales, materiales, físicos, psicológicos e incluso el lucro cesante, dependiendo del caso y de la magnitud de la afectación al trabajador.

Recomendaciones para las empresas

Un error común es pensar que basta con cumplir con las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Si bien este es un requisito indispensable, no exime al empleador de su obligación de implementar un sistema efectivo de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

¿Qué puede hacer una empresa para prevenir el riesgo de una demanda por culpa patronal?

Fortalecer el SG-SST con políticas claras, medidas preventivas, formación constante y seguimiento riguroso a los riesgos laborales.

Capacitar a los líderes de área sobre sus responsabilidades frente a la seguridad laboral.

Documentar acciones preventivas, inspecciones periódicas, reportes de incidentes y correctivos adoptados.

Promover una cultura de autocuidado y reporte temprano de condiciones inseguras o síntomas laborales.

La figura de la culpa patronal refleja la importancia del compromiso real y efectivo del empleador con la protección de sus trabajadores. Más allá de lo legal, se trata de garantizar condiciones dignas y seguras que eviten lesiones, enfermedades o incluso la muerte de quienes hacen parte de la organización.

Ignorar esta figura no solo expone a las empresas a litigios costosos, sino que compromete su reputación y sostenibilidad. Por eso, prevenir es siempre más rentable que reparar.

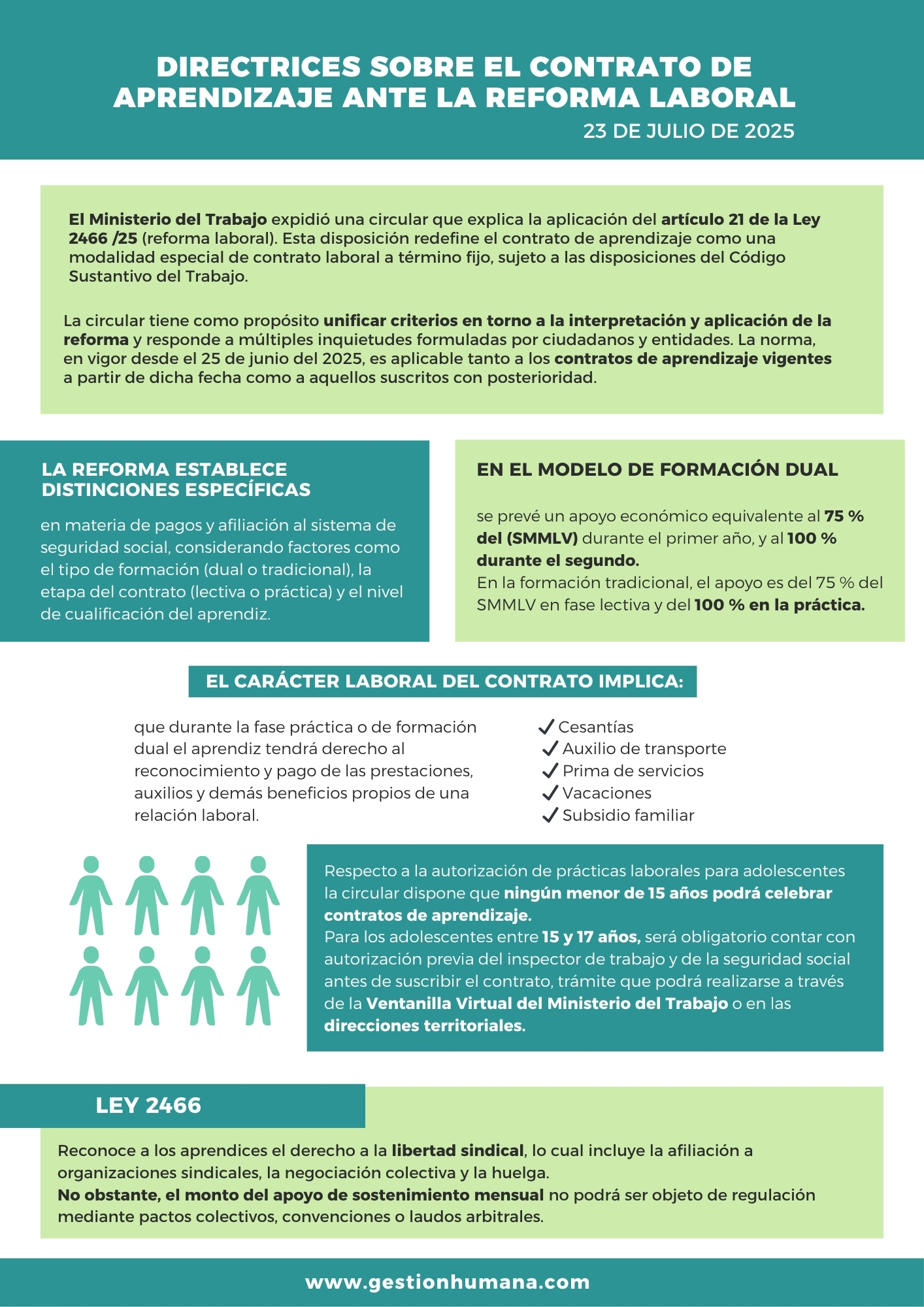

INFOGRÁFIA: Directrices sobre el contrato de aprendizaje ante la reforma laboral

El Ministerio del Trabajo expidió una circular que explica la aplicación del artículo 21 de la Ley 2466 /25 (reforma laboral). Esta disposición redefine el contrato de aprendizaje como una modalidad especial de contrato laboral a término fijo, sujeto a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

La circular tiene como propósito unificar criterios en torno a la interpretación y aplicación de la reforma y responde a múltiples inquietudes formuladas por ciudadanos y entidades. La norma, en vigor desde el 25 de junio del 2025, es aplicable tanto a los contratos de aprendizaje vigentes a partir de dicha fecha como a aquellos suscritos con posterioridad. (Lea: Aprendices del Sena recibirán salario mínimo completo)

La reforma establece distinciones específicas en materia de pagos y afiliación al sistema de seguridad social, considerando factores como el tipo de formación (dual o tradicional), la etapa del contrato (lectiva o práctica) y el nivel de cualificación del aprendiz. En el modelo de formación dual se prevé un apoyo económico equivalente al 75 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) durante el primer ao, y al 100 % durante el segundo. En la formación tradicional, el apoyo es del 75 % del SMMLV en la fase lectiva y del 100 % en la práctica. Cabe resaltar que los estudiantes universitarios recibirán como mínimo el 100 % del SMMLV, sin importar la modalidad.

El carácter laboral del contrato implica que durante la fase práctica o de formación dual el aprendiz tendrá derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, auxilios y demás beneficios propios de una relación laboral. Estos incluyen el apoyo de sostenimiento con calidad de salario, trabajo suplementario (horas extras, trabajo nocturno y en días de descanso obligatorio, en casos excepcionales), dotación, auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y subsidio familiar. La duración del contrato no podrá exceder los tres años y solo se admiten prórrogas dentro de ese límite y conforme a la duración establecida en los programas de formación. Asimismo, se prohíbe celebrar un nuevo contrato de aprendizaje con la misma o con otra empresa una vez concluido el anterior, y se restringe la vinculación de aprendices que hayan tenido o mantengan una relación laboral con la empresa contratante.

Respecto a la autorización de prácticas laborales para adolescentes, la circular dispone que ningún menor de 15 años podrá celebrar contratos de aprendizaje. Para los adolescentes entre 15 y 17 años, será obligatorio contar con autorización previa del inspector de trabajo y de la seguridad social antes de suscribir el contrato, trámite que podrá realizarse a través de la Ventanilla Virtual del Ministerio del Trabajo o en las direcciones territoriales.

Además, la Ley 2466 reconoce a los aprendices el derecho a la libertad sindical, lo cual incluye la afiliación a organizaciones sindicales, la negociación colectiva y la huelga. No obstante, el monto del apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser objeto de regulación mediante pactos colectivos, convenciones o laudos arbitrales.

¿Qué tanto cambiaron las reglas laborales para empleados domésticos?

Uno de los sectores que más cambios laborales ha tenido en los últimos años, vía jurisprudencia y vía normativa, es el trabajo doméstico.

La reciente reforma laboral (L. 2466/25) previó varias disposiciones y obligaciones para empleadores y garantías en materia laboral y de seguridad laboral para trabajadores domésticos.

No se pierda este video y síganos en las principales plataformas de multimedia.

Los cambios en materia de teletrabajo

La Ley 1221 del 2008 reguló el teletrabajo en Colombia. No obstante, solo a partir de la pandemia del covid-19 esta figura laboral encontró un verdadero desarrollo, especialmente, con ocasión de las circunstancias anómalas.

¿La Ley 2466 de 2025 incorporó cambios al trabajo en casa o al trabajo híbrido? María Claudia Escandón, abogada de Escandón Abogados, explica las principales modificaciones que incorporó la nueva norma.

No se pierda esta videocolumna y síganos en las principales plataformas de multimedia.

Contrato a término indefinido: una reforma gramatical, no estructural

Germán Eduardo Ramírez Reyes Abogado y magíster en Derecho de la Universidad de La Sabana Correo electrónico: eduardoramirez5@yahoo.com

Desde la promulgación de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, se ha hablado con insistencia sobre los cambios que esta norma introduce en el régimen laboral colombiano. Uno de los aspectos destacados ha sido la redefinición del contrato a término indefinido. Sin embargo, tras un análisis riguroso, se puede afirmar que la esencia de este tipo de vínculo laboral permanece intacta, y que los cambios introducidos corresponden más a ajustes formales que a transformaciones sustanciales. No obstante, sí existe una variación de fondo en lo relacionado con las herramientas de que disponía el empleador para exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del trabajador, en especial frente a la renuncia sin previo aviso.

La Ley 2466 de 2025 aborda la definición del contrato a término indefinido desde una nueva perspectiva gramatical y sistemática. El nuevo texto pone énfasis en el titular del derecho y establece, de manera más directa y explícita, la presunción de contrato a término indefinido en todos aquellos casos donde no se haya pactado expresamente una modalidad distinta.

Anteriormente, el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo ya contenía una presunción legal en el mismo sentido, partiendo de la exclusión de las otras formas contractuales (a término fijo, por obra o labor, etc.). Sin embargo, la nueva redacción no se limita a una deducción por descarte, sino que afirma de manera inmediata y directa que, ante la falta de estipulación clara, el contrato se entenderá como indefinido.

Desde esta óptica, se puede sostener que el efecto jurídico es el mismo: garantizar la estabilidad laboral como regla general. No obstante, es importante destacar que la nueva redacción fortalece la necesidad de formalidad y precisión al momento de pactar contratos de otra naturaleza, lo cual puede tener implicaciones prácticas relevantes. Esta exigencia refuerza la protección al trabajador y dificulta aún más para el empleador la estructuración de vínculos laborales distintos al indefinido sin la debida sustentación formal y material.

Respecto de la vigencia del contrato, su subsistencia de la causa y materia de trabajo, la Ley 2466 mantiene la disposición de que el contrato de trabajo conservará su vigencia mientras persistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Esta norma, que ha sido constante en la legislación laboral colombiana, ratifica la naturaleza continuada del vínculo jurídico entre empleador y trabajador, y mantiene los mismos efectos y consecuencias en cuanto a la vigencia del contrato.

Esto significa que, en términos generales, la estructura fundamental del contrato a término indefinido no se ha modificado. Se continúa reconociendo la continuidad del vínculo mientras se mantengan las condiciones esenciales que lo originaron. El verdadero cambio se da en la pérdida de herramientas del empleador ante la renuncia sin preaviso; donde sí se advierte un cambio significativo y no es en la configuración del contrato, sino en las consecuencias legales de la renuncia del trabajador sin el preaviso pactado.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 2466, el marco legal contemplaba que el trabajador debía comunicar su renuncia con una anticipación no menor a 30 días, con el fin de permitir al empleador buscar un reemplazo idóneo. En caso de que el trabajador no cumpliera con este preaviso, el empleador tenía la facultad de invocar lo dispuesto en el artículo 8º, numeral 7º, del Decreto 2351 de 1965. Esta norma autorizaba al empleador a realizar un depósito ante el juez laboral y esperar su pronunciamiento respecto de las sumas adeudadas al trabajador.

Dicho mecanismo funcionaba como una medida correctiva o una forma moderada de presión para incentivar el cumplimiento del preaviso por parte del trabajador. Sin embargo, en la práctica, esta disposición se encontraba en desuso y su aplicación era inexistente por diferentes razones e interpretaciones.

Con la entrada en vigor de la Ley 2466, aunque se mantiene la referencia a la necesidad del preaviso por parte del trabajador, el nuevo texto elimina de forma expresa cualquier posibilidad de exigir su cumplimiento por vía judicial o administrativa. En otras palabras, el incumplimiento del preaviso ya no puede generar consecuencias legales para el trabajador, incluso cuando la salida intempestiva sea atribuible a una causa imputable al empleador. Sin embargo, incluso esta excepción resulta ambigua, ya que la misma norma advierte que, en ningún caso, podrá sancionarse la falta de aviso previo.

En consecuencia, el empleador ha perdido una de las pocas herramientas legales con las que contaba para gestionar la salida intempestiva de sus trabajadores. Esta situación ha generado preocupación, especialmente en sectores donde la continuidad operativa depende de una transición ordenada de personal. La norma, aunque bienintencionada al proteger la autonomía del trabajador, limita la capacidad de planificación y respuesta del empleador, y puede dejar vacíos importantes en la organización del trabajo.

El análisis de la Ley 2466 de 2025 nos permite concluir que, en lo esencial, la figura del contrato a término indefinido no ha cambiado. La nueva normativa reafirma su presunción como forma general del vínculo laboral, refuerza la claridad que debe tener la formalización de otras modalidades contractuales y mantiene la vigencia del contrato mientras subsistan sus causas.

El cambio de mayor impacto, sin embargo, se da en la práctica de la renuncia del trabajador, específicamente en la imposibilidad de exigirle judicialmente el cumplimiento del preaviso pactado.

Así, podríamos decir que los cambios son más de forma que de fondo, pero con un matiz importante: la eliminación de herramientas correctivas que, aunque poco utilizadas, ofrecían un mínimo de equilibrio en la gestión de las relaciones laborales.

No hay discusión: día de descanso obligatorio puede ser distinto al domingo

Con ocasión a la entrada en vigencia del artículo 14 de la reforma laboral, todos los empleadores y trabajadores quedaron facultados para acordar que el día de descanso obligatorio (lo que antes entendíamos como “día dominical”) sea distinto al domingo. No hay duda ni debate al respecto.

Lo que algunos han intentado, al señalar que la aplicación de esta norma constituye una “trampa”, es mera hojarasca jurídica.

En primer lugar, el parágrafo que introduce la disposición señala con claridad que el día de descanso podrá ser cualquiera de la semana, siempre que haya acuerdo de voluntades entre las partes de la relación laboral (estableciendo así un principio de libertad plena para ambas). Por otra parte, en el mismo artículo, se reformaron los conceptos de “dominicales y festivos”, unificándolos bajo la noción de “día de descanso obligatorio”, lo que causa otros efectos, como el hecho de que se contabilicen los días feriados a efectos de calcular si se trabaja ocasional o habitualmente, mes a mes.

Decir lo contrario es auspiciar un absurdo. De hecho, en Colombia ya estaba permitido modificar el domingo como día de descanso semanal para los contratos de trabajo que acordaban una jornada flexible (L. 2101/21, art. 2º). Y anteriormente, se había autorizado el cambio del domingo por el sábado de manera institucionalizada (L. 789/02, art. 26).

Más aún, múltiples legislaciones laborales del mundo, como la brasileña, en atención a la transformación, dinamización y digitalización de las relaciones del trabajo, coinciden en esta medida. Algunas incluso la han armonizado con protecciones especiales, como la obligación de reponer el descanso cuando un día festivo coincide con el día de descanso semanal (España, sentencia 997/2024). Seguramente, dada la falta de adecuada técnica legislativa de la propuesta de reforma laboral, y la premura en el trámite final para su aprobación, los redactores omitieron contemplar este tipo de escenarios.

De otra parte, el trabajo en domingos no resulta en lo más mínimo inusual para muchos sectores de la economía nacional, como el turístico, hotelero, recreativo, del subsidio familiar, salud e incluso transporte. Esta medida es entonces un hito importante que debe ser celebrado y estratégicamente considerado desde la perspectiva laboral individual y colectiva, en beneficio de todos los actores del mundo del trabajo. Esto, especialmente en un contexto que demanda flexibilidad y adaptación para favorecer la competitividad. Lo anterior es claro desde la perspectiva legal-laboral de firmas como la nuestra.

Cualquier interpretación distinta es errada. Incluso, al estudiar detalladamente los instrumentos internacionales en la materia, como los convenios 13 y 106 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es claro que su única norma imperativa al respecto (constitucionalmente hablando) es la que establece que los empleados tendrán derecho, por regla general, a un periodo de descanso semanal ininterrumpido de 24 horas. El artículo 14 de la reforma no contraviene dicha disposición de la OIT. Todo lo demás son meros criterios auxiliares de interpretación que, de ninguna manera, pueden desatender la ley laboral escrita.

Finalmente, resulta fundamental para todos los empleadores entender que no deben intimidarse por advertencias respecto de esta medida, pues, en ningún evento, las autoridades administrativas pueden sancionar a una empresa que, legítimamente, se encuentra haciendo uso de una facultad expresa y claramente establecida en la ley, acordada además con sus trabajadores.

Para ser precisos: modificar el día de descanso, de mutuo acuerdo, es plenamente legal y válido. Y, en cada caso, debe estudiarse si ello resulta beneficioso y aplicable de cara tanto a los nuevos contratos de trabajo que se suscriban, como a los ya existentes.

Paginación

- Página anterior

- Página 2

- Siguiente página